技術文章

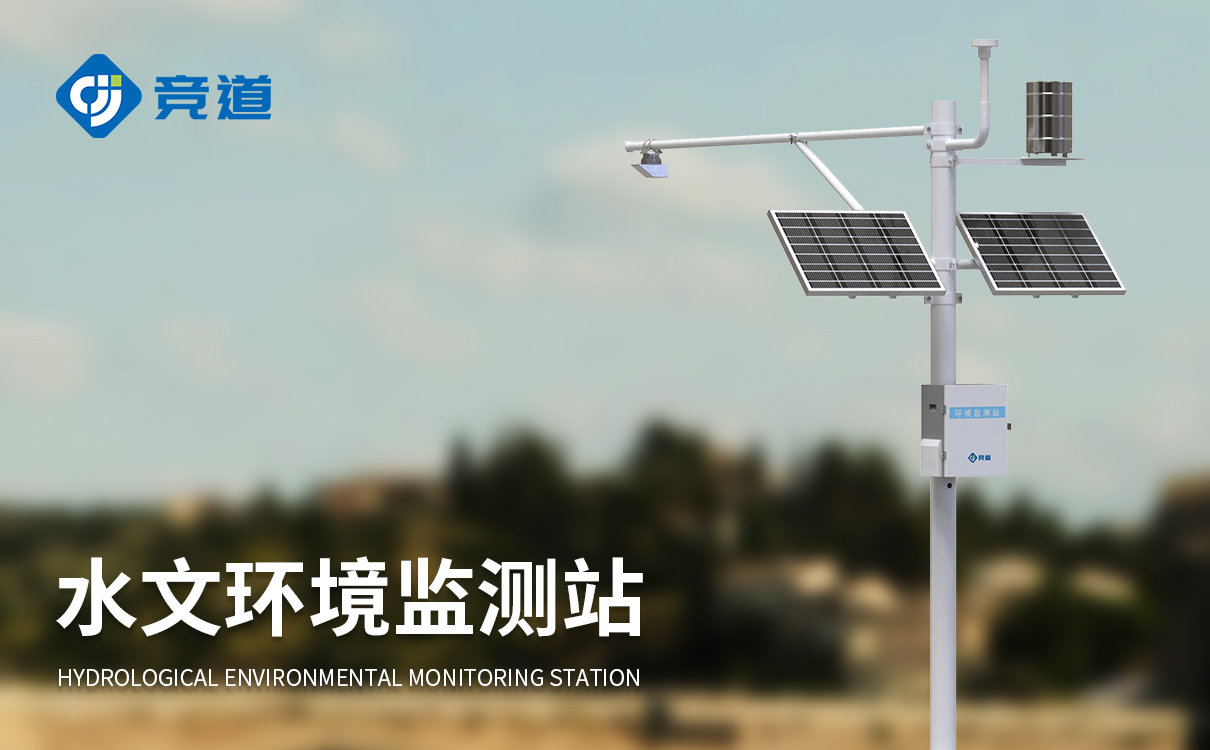

【JD-SW4】【水文環境監測設備廠家,可配置北斗,無懼無信號環境監測!參數支持定制,廠家直發,更多優惠,歡迎垂詢問價!】。

惡劣天氣下的雷達水文監測站:如何保障數據精準與人員安全?

當暴雨傾盆、臺風肆虐、暴雪封山時,雷達水文監測站仍需堅守水文監測一線 —— 作為能實現非接觸式監測的 “硬核設備",它憑借雷達技術優勢,可穿透惡劣天氣干擾捕捉水流數據,但環境也對其數據精準性與人員安全提出嚴峻考驗。通過設備防護升級、數據智能校正、遠程運維優化與應急機制完善,雷達水文監測站既能在風雨中守住 “數據質量關",又能最大限度保障工作人員安全,成為惡劣天氣下水資源監測的 “可靠哨兵"。

設備硬核防護:為數據精準筑牢 “物理屏障"

惡劣天氣對雷達監測設備的最大威脅,來自暴雨侵蝕、強風沖擊、雷電干擾與低溫冰凍。對此,雷達水文監測站從硬件設計到安裝部署全程強化防護:雷達傳感器外殼采用 IP68 級防水材質,可抵御持續暴雨浸泡,同時加裝防濺擋板,避免雨水直接沖刷雷達天線影響信號發射;支架采用抗 12 級臺風的高強度合金材質,底部通過混凝土澆筑固定,防止強風導致設備傾斜或倒塌;針對雷電高發區域,設備配備三級防雷系統 —— 避雷針引導雷電入地、防雷器抑制浪涌電流、接地裝置降低跨步電壓,避免雷電擊穿電路導致設備故障。在北方暴雪地區,監測站還會為雷達天線加裝自動除冰裝置,通過電加熱或熱風循環融化冰雪,防止冰雪覆蓋影響雷達波穿透。這些防護措施如同為設備穿上 “鎧甲",確保其在環境下仍能穩定運行,為數據精準提供基礎保障。

數據智能校正:用技術算法抵消天氣干擾

即便設備硬件穩定,暴雨、強風等仍可能干擾雷達信號,導致數據出現偏差 —— 例如,暴雨形成的密集雨滴會反射雷達波,可能誤將雨滴當作水流,造成流量監測值虛高;強風引發的水面波紋,會影響雷達對水位高度的精準判斷。為解決這一問題,雷達水文監測站引入 “多源數據融合 + 智能算法校正" 技術:一方面,將雷達監測數據與周邊雨量計、水位計的實時數據聯動,通過交叉驗證排除異常值 —— 若雷達監測的流量突增,但雨量計數據無明顯變化,系統會自動判斷為信號干擾,啟動數據修正模式;另一方面,基于歷史惡劣天氣下的監測數據,構建 AI 校正模型,可根據實時天氣狀況(如降雨量、風速)動態調整參數 —— 例如,在暴雨天氣下,算法會自動過濾雨滴反射的雜波信號;在大風天氣下,通過計算波紋振幅補償水位監測誤差。2023 年臺風 “泰利" 影響期間,某沿海雷達水文監測站通過智能校正算法,成功抵消臺風引發的海浪干擾,水位監測誤差控制在 2 厘米以內,為下游防汛調度提供了精準數據支撐。

遠程智能運維:減少人員現場作業風險

惡劣天氣下,人員前往監測站現場維護不僅效率低,還面臨滑倒、觸電、被墜物砸傷等安全風險。因此,雷達水文監測站全面推行 “遠程運維 + 無人值守" 模式,將人員安全防護的 “防線" 前移:設備運行狀態通過物聯網實時傳輸至后臺,工作人員在遠程監控中心即可查看雷達天線角度、供電系統電壓、防雷裝置狀態等參數,若發現設備異常(如天線偏移、電池電量不足),優先通過遠程指令調整 —— 例如,遠程控制天線復位,或啟動備用太陽能供電系統;對于需現場處理的故障,系統會自動規劃安全路線,避開積水區、高風險邊坡等區域,并提醒工作人員攜帶防滑、防雷裝備,同時安排應急車輛在安全區域待命,確保人員 “能遠程不現場,需現場必安全"。在 2024 年北方暴雪災害中,某山區雷達監測站因積雪壓斷信號線,運維人員通過遠程定位故障點,提前清理路線積雪,僅用 1 小時完成搶修,且全程無人員安全隱患,大幅降低了惡劣天氣下的作業風險。

應急機制兜底:構建 “數據 + 人員" 雙重安全網

為應對天氣下的突發情況,雷達水文監測站還建立了多維度應急機制:在數據安全方面,系統采用 “本地存儲 + 云端備份" 雙模式,即便因天氣導致網絡中斷,設備仍能本地記錄數據,網絡恢復后自動同步至云端,避免數據丟失;同時預設 “數據熔斷" 機制,若監測數據連續超出合理范圍,系統會自動切換至備用監測模式(如啟用備用雷達探頭),并向工作人員發出預警。在人員安全方面,制定惡劣天氣應急預案,明確不同災害類型(暴雨、臺風、暴雪)的響應流程 —— 例如,臺風來臨前,提前撤離現場人員,關閉非必要設備電源;暴雨后,先排查監測站周邊地質災害隱患(如滑坡、泥石流),再開展設備檢查。此外,監測站還與當地應急管理部門建立聯動機制,若出現人員被困或重大設備故障,可快速調用救援力量,形成 “監測站自主應對 + 外部力量支援" 的安全保障體系。

從設備防護到數據校正,從遠程運維到應急兜底,雷達水文監測站通過 “技術 + 機制" 的雙重保障,在惡劣天氣下實現了 “數據不缺位、人員" 的目標。隨著雷達技術與智能運維體系的持續升級,未來的雷達水文監測站將具備更強的抗干擾能力與應急響應能力,在天氣頻發的背景下,為水資源監測與災害防控提供更堅實的支撐,真正成為守護江河安瀾的 “風雨無阻者"。

關注微信

關注微信